李美惠/臺北市立仁愛國民中學教師

本文探討數位科技在臺灣教育中的應用與趨勢。以國中理化教師的教學經驗為例,說明課中運用平板、線上平臺和AI工具(如ChatGPT、Canva、Autodraw等)能提升學生課堂參與度,並促進學生的自主學習。教師以自身經驗及反思,呼應聯合國教科文組織報告所強調數位學習資源的重要性,以及數位教學的優勢,例如提升可及性、靈活性、個人化和參與度。最後,展望數位學習的未來趨勢,包括自我調節學習、學習社群共學、AI應用和遊戲化學習等。

我國推動中小學數位學習精進方案實施目標之一為:「培訓教師應用數位科技進行教學,並精進教師數位教學能力,結合學習載具、教學軟體及數位內容,更有效率的支援教師教學與學生學習,促進教學多樣化。」(教育部,2025)精進計畫實施迄今已邁入第四年,數位科技應用於教學不再只是創新作法,而已是融入一般課室中的日常活動。

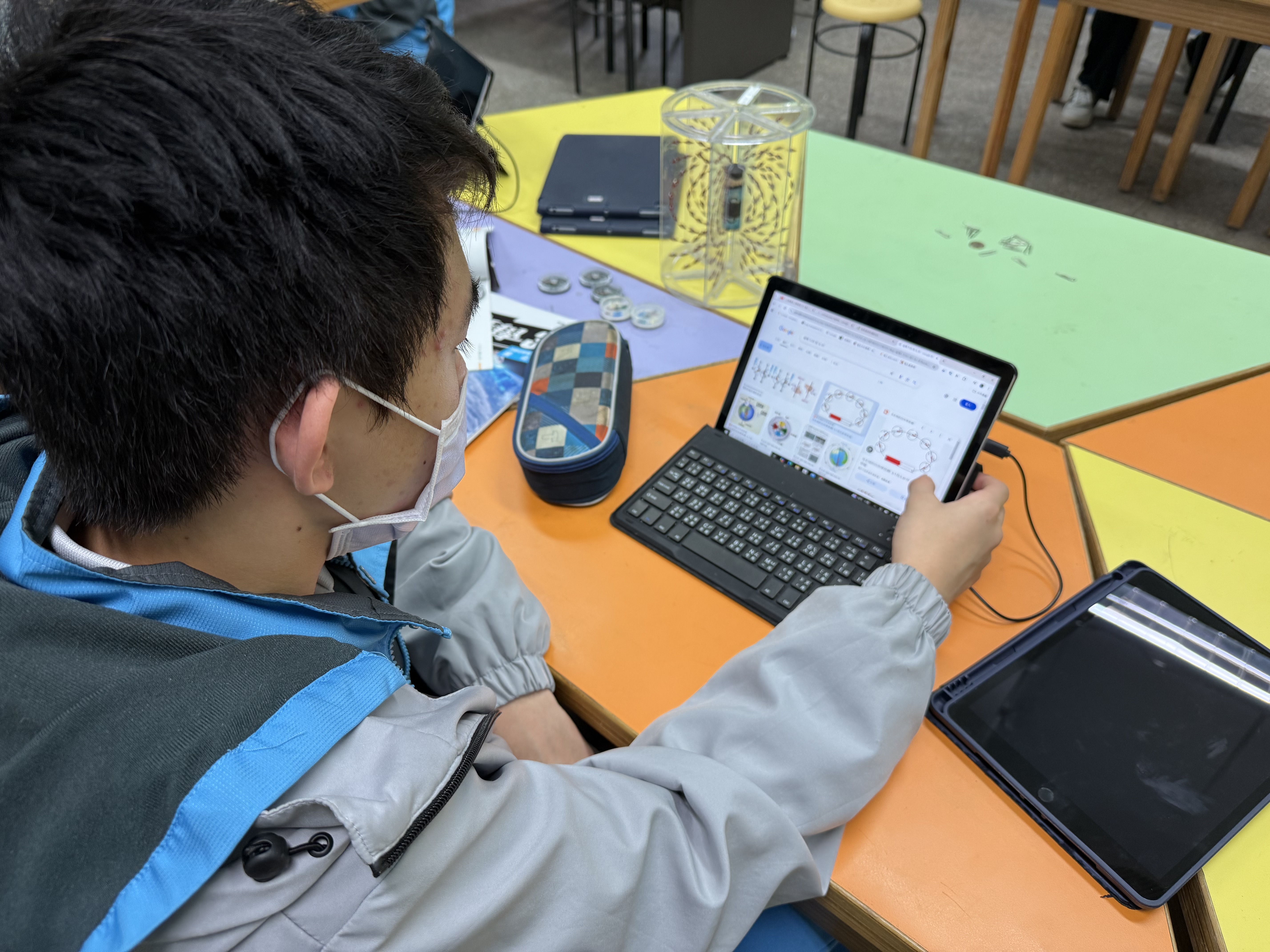

筆者任教於國中自然科學理化科,在平時課程中即讓學生習慣以平板作為數位閱讀工具、引用教育部因材網自然科學教學影片,作為學生學習科學的影音教材,以數位學習平臺上的練習題和檢核題作為學習任務,協助學生檢視學習難點或迷思概念。在實作課堂中,筆者「驚艷」的發現:學生會用平板連網查詢資料來回應老師的提問,如當老師問「泡麵一包多少卡路里?」學生會主動上網搜尋後回問:「是哪一種規格或口味?不同口味泡麵熱量不同喔!」學生會開啟平板計算機功能,或Excel、試算表等,處理自己所收集的實驗數據;學生會掃QR Code,連線Forms或表單進行組間互評、也會掃碼連線,完成雲端速測上的形成性或總結性評量試題。當老師詢問平板還有哪些功能,學生還能繼續提到,可以操作PhET虛擬實驗、可以製作線上簡報如Canva,作為口頭報告資料。甚至到了2024年,學生已經會用ChatGPT和Gamma協作學習摘要。

圖1

平板的多功能應用於課堂

圖2

學生核對課程中磁力線模型

筆者有幸名列數位學習工作坊課程講師,推動科技融入教學經驗尚稱豐富。平時除了教導學生善用數位工具,鼓勵學生在定標、擇策、監評與調節的自主學習(SRL)學習循環中,達成優良學習成效的期許;也會將自己課堂數位工具應用的經驗擴散分享,擔任活化教學或數位學習工作坊講師,期能拋磚引玉、達成數位教學創價遞移之效。2023年時,曾經到中部某縣市擔任科技輔助的講座,現場的部分老師,一開始就以資深為由,提醒旁邊年輕老師「要認真學呀,他Pass!」這幾位資深老師先是坐距離講師最遠的位置。但,隨著筆者手把手一步步引導,從classroomscreen APP進行課堂規劃公告版、師生互動Padlet、即時回應簡報式調查表單Forms、Slido、Kahoot!、Lumio等,資深老師從不想學新的,到對自己的數位工具應用概念缺乏而感到驚嚇!同時,研習後,向講師我表達「感謝引導與分享,但是今天的英文單字真的是太多了!」。課中數位科技工具,我以原文(英文)表述,變成整堂研習「英文」單字過多的回應,也是讓我感到驚嚇!此經驗也讓我在後來的教師工作坊中,會關注老師們是否理解APP的名稱與內涵,而不是把數位教學工具當成英文課程來上的自我警惕。

圖3

數位學習平臺上的數位教材

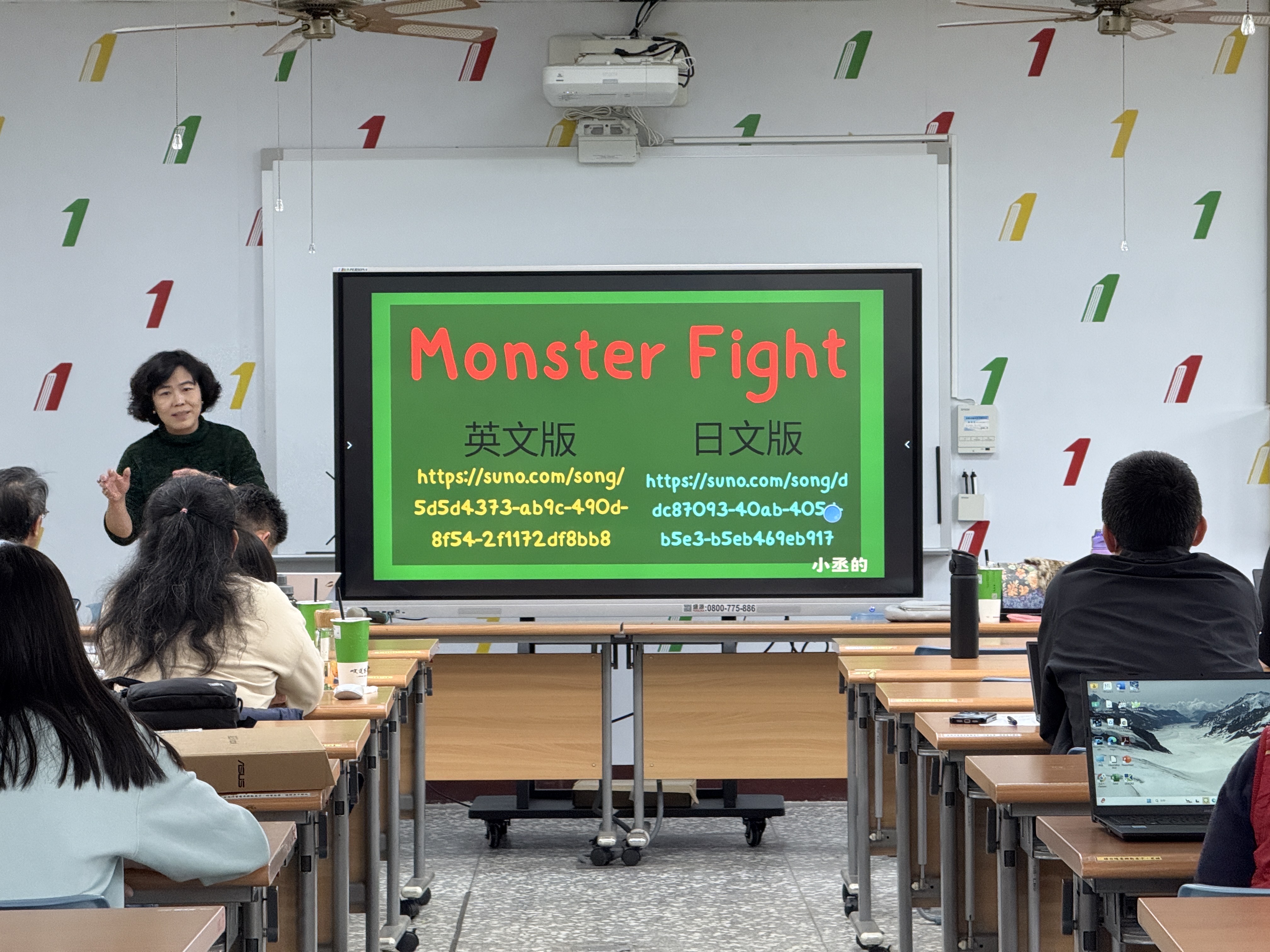

圖4

教師分享學生的AI協作音樂

聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)於2023年發布《全球教育監測報告》(Global Education Monitoring),強調公共化與普及化的數位學習資源的重要性,近年各國致力建置數位學習平臺與研發數位內容(教育部,2024)。搭載數位學習平臺的應用以及關注學生自主學習素養的培養,成了這一波數位學習精進計畫推動的重點。筆者參與教育部適性教材研發計畫,帶領教師社群開發數位教材的同時,也在教師社群的活動中看到教師們應用數位科技能力的提升。

數位學習容易實踐以學生為中心的教學,讓學習不再受限於學校的上課時間,不再局限於教室。數位學習的最大特色在於同步結合通訊、電腦與影音等多媒體技術,能克服時空限制,從傳統教室的教育訓練型態,轉型成為運用網際網路的學習方式,提供使用者能隨時隨地進行學習的環境(黃麗莉,2018)。學生可以在家中或其他任何地方,根據自己的學習風格選擇適合自己的學習方式。學生可以按照自己的節奏、根據個人能力和需求調整學習的速度。筆者整理數位學習的優勢包括如下幾點:

(一)可及性:數位學習使得多元教育資源對所有學生更加具有可及性,無論他們的地理位置或家庭背景如何。透過網際網路,學生能夠取得世界各地的頂尖教育機構和專家的教學資源(學究匯,2024)。

(二)靈活性:學生可以根據自己的時間或進度安排自主學習,這對於行程忙碌、因病居家或因專長訓練而作息不同的學生,例如本校的音樂班或體育班學生尤其有幫助。

(三)個人化學習:個人化學習之應用有賴於教育科技的輔助實踐之(簡瑋成,2018)。數位學習能夠依據學生的需求和學習能力不同,而規劃學習體驗,讓每個人都有促進學習的機會。

(四)提高參與度:數位學習工具能夠提供學生互動式和沉浸式的學習體驗,根據筆者授課經驗,這些學習體驗通常會比傳統的教師講述式課堂學習更能吸引學生的注意力和學習興趣。

隨著科技的進步,各類數位教學工具更親民、讓教學得以多元化、教學素材得以更貼近真實生活情境,尤其在生成式AI應用於教與學蓬勃發展的現在。筆者在一次支援苗栗學生課程中,應用AI協作聲控翻轉燈的STEAM主題,學生在教師的引導下,科技應用從陌生到熟習,以Autodraw協作畫出卡片、Canva魔法工具協作窗格畫、運用suno.ai創作歌曲,讓STEAM成品展現藝術感,學生在課程中的投入與創作成品令人驚艷。

綜合上述基於教與學的經驗與驚艷,我們可預期數位學習的未來將會出現以下幾個趨勢:

(一)由自主學習到自我調節學習:自主學習素養成了數位學習時代學習成效差異的主要變項之一(教育部,2024)。科技應用,如診斷性評量或知識分層,更容易讓學生根據自己的學習進度和表現而調整內容和難度。

(二)學習社群共學:除了課中的組內共學和組間互學之外,筆者班上學生Line社群,常可見學生彼此提問和相互解答。學生可在班群上共同討論學習難題或新鮮課題,也就是利用社交媒體和線上社群,可促進學生之間的互動和合作。

(三)人工智慧的應用:筆者自112學年度起即讓國二學生應用AI學習定義型科學概念。而今,越來越能以自然語言溝通的AI技術被用來提供即時反饋和個人化的學習建議。AI融入的數位學習平臺,如教育部因材網的e度,1:1家教對話模式,能促進學生的學習成效。

(四)遊戲化學習活動:透過數位平臺如因材網上遊戲元素,可提高學習的趣味性和學習者的參與度,筆者除鼓勵學生參加酷英任務外,亦藉由學習任務完成後的虛擬獎勵代幣,轉化為實體扭蛋代幣,提高學生主動完成學生任務的動力。

鄭英耀先生在教育部《中小學數位教學指引3.0版》部長序中提及:「ChatGPT發布後,生成式人工智慧(GenAI)風潮迅速席捲全球教育界,推動數位教育向更加適性化、智慧化及全球化的方向發展。當前的AI浪潮翻轉了數位的教學模式與課程設計,豐富了學習體驗,並重新定義了學與教的未來。」(教育部,2024)數位學習不僅改變了學習的方式,也在不斷推動教育的創新與發展,相信未來也將會引領更符合個人化、多元且兼顧差異化的全人教育願景。

參考文獻

教育部(2024)。中小學數位教學指引3.0版。教育部。

教育部(2025)。「推動中小學數位學習精進方案」114年中小學實施計畫說明。教育部。

黃麗莉(2018)。個人化數位學習環境中學習策略、學習成效與自主學習之相關研究–以國中生為例(未出版碩士論文)。淡江大學。

學究匯(2024)。探討數位學習的6大優勢。學究匯。

簡瑋成(2018)。個人化學習之概念初探。國家教育研究院電子報。